病害虫メモ

セジロウンカ

坪枯れの被害(2020年9月熊本県内)

| 名前 | セジロウンカ |

| 分布 | 西日本、北陸・東北地域 |

| 対象作物 | 水稲 |

| 防除方法 | 移植前の育苗箱施用薬剤による初期防除と、吸汁害対策のための8月以降の本田防除が中心となる。いずれもトビイロウンカと同時防除する。 |

| 効果のある薬剤 | 総合基幹殺虫剤 トレボン 粉剤DL・乳剤・エアー・スカイMC、エクシード粉剤DL 水稲用殺虫剤、エクシードフロアブル 水稲用殺虫剤、殺虫剤 オーケストラフロアブル(ウンカ類) |

| その他 | 2005年以降、日本に飛来するセジロウンカは、一部の薬剤に対して感受性低下が認められている。都道府県の発生予察情報などを参考に、効果の高い薬剤を使用する必要がある。 |

もっと詳しく

海外飛来性害虫・先端防除技術グループ グループ長 真田 幸代

発生動向

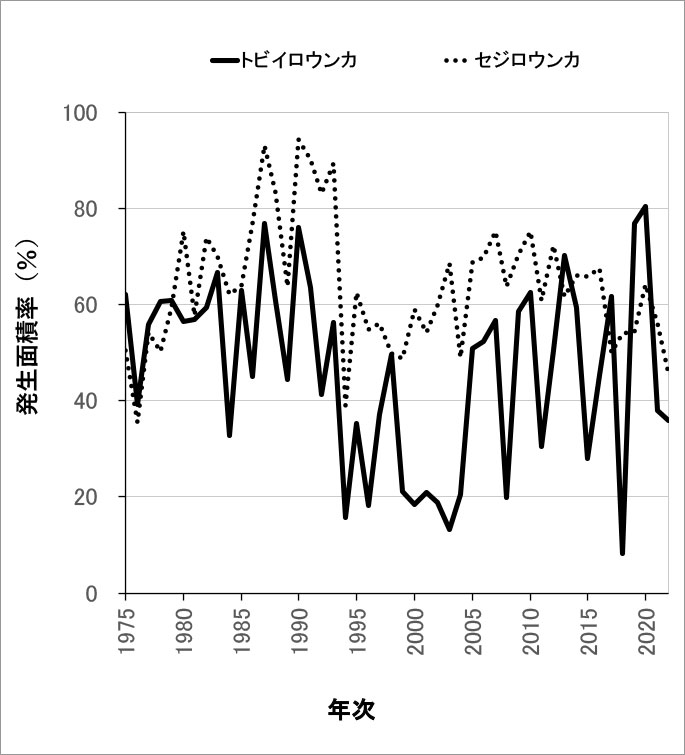

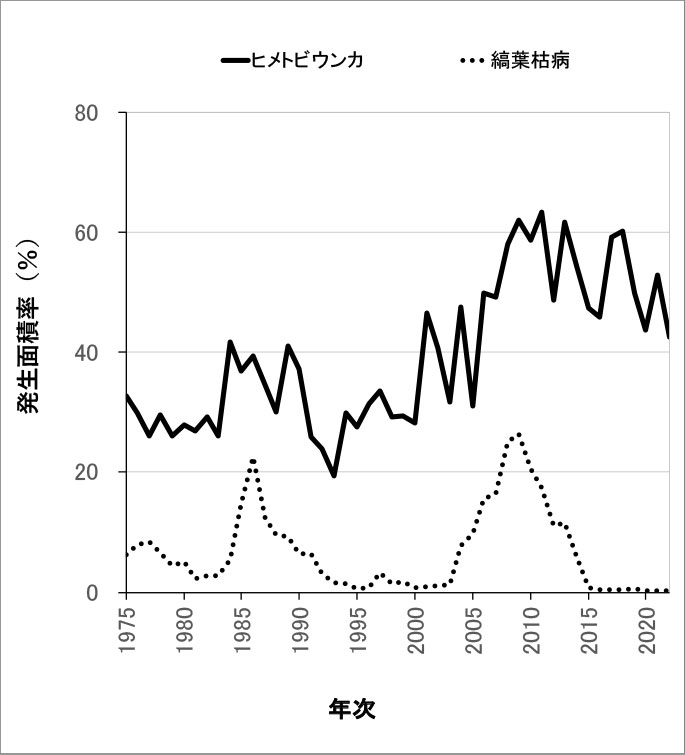

図(左)にセジロウンカ、図(右)にはヒメトビウンカとイネ縞葉枯病(ヒメトビウンカが媒介するウイルス病)の九州地域の発生面積率の90年以降の推移を示した。セジロウンカの昨年の発生は概ね平年並みか、やや少発生であった。ヒメトビウンカの九州地域での発生はここ10年高い値で推移しているが、イネ縞葉枯病の発生は2015年以降ほとんどない。

発生面積率(左図)の年次変動

発生面積率(右図)の年次変動

飛来状況

トビイロウンカとセジロウンカは冬に稲がなくなる日本では越冬できない。冬に稲があるベトナム北部・中部で越冬したこれらのウンカは、春先中国南部に移動して1、2世代増殖し、毎年梅雨の時期に梅雨前線に沿って吹く強い南西風(下層ジェット気流)に乗って日本に飛来する。

ウンカ類の飛来量は、飛来源での発生量と梅雨時期の気象条件によって大きく変動する。中国南部の今年の早稲作でのウンカ類の発生量は、昨年と概ね同程度であるが、一部地域で多発生となっている。今年の梅雨入りは、九州北部は5月29日頃、南部は5月30日頃で、北部で平年に比べ7日早く、南部では平年並みであった。ウンカ類の飛来状況については、九州地域で6月上旬にセジロウンカ、6月下旬にトビイロウンカの初誘殺があり、その後、6月下旬まで複数回の飛来があった。今後も梅雨前線が活発化すると、ウンカ類が飛来してくることがある。ヒメトビウンカについては今年も目立った飛来はみられなかった。

セジロウンカとイネ南方黒すじ萎縮病

セジロウンカはトビイロウンカに比べて飛来量が多いが、成熟した稲を好まないため1、2世代増殖したあと水田から移出する。このため、通常は水稲後期に大きな被害を起こさない。しかし、インディカ稲に由来する新規需要米品種の一部では本種が増殖しやすく、8月中旬頃にトビイロウンカと同様の坪枯れや全面枯れを起こすことがあるので注意する。本種が媒介するイネ南方黒すじ萎縮病も、新規需要米品種などで発生しやすいので、多飛来時には注意する。本種も一部の薬剤に対して感受性が低下しているため、効果の高い薬剤を選択し、多発生時には追加防除を行う。

-770x1024.jpg)