ログインして住んでいる地域の

天気を確認

病害虫・雑草メモ

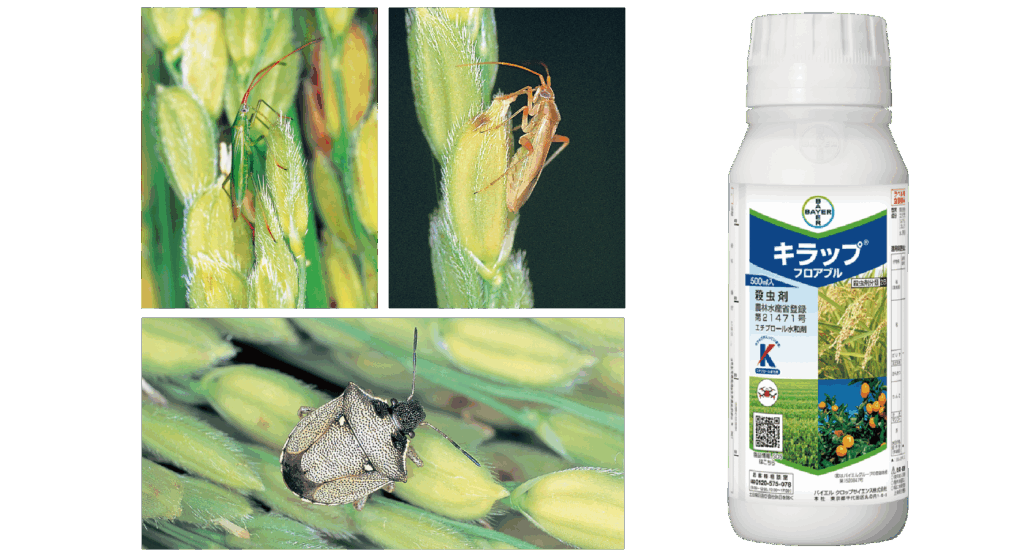

ハモグリバエ類

更新日:

2025/06/13

執筆者

農研機構 植物防疫研究部門 基盤防除技術研究領域 海外飛来性害虫・先端防除技術グループ 主席研究員 水谷 信夫

2025年6月13日付日本農業新聞「冬春取りトマト特集」より

トマト栽培におけるハモグリバエ類の簡易察知表

(トマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、ナスハモグリバエ)

| 名前 | トマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、ナスハモグリバエ |

| 葉(花)・茎・果実を見る | ・成虫が産卵管を挿して産卵や葉液の摂取を行うため葉に多数の白い斑点が残る ・ふ化幼虫は葉肉を食べながら葉の中を潜孔し不規則な線状痕を作る ・幼虫の食害が進むと表皮だけが残り、葉全体が白変する |

| 害虫・トラップを見る | ・幼虫は体色が黄色で潜孔の先端で見つかる ・トマトハモグリバエとマメハモグリバエは、葉から落下して土壌表層やマルチ上で蛹(さなぎ)になる ・ナスハモグリバエは、葉裏に付着したまま蛹になる ・大きさが2mm程度、体の大部分が黄色で、頭、胸、脚の一部が黒色である ・成虫の肉眼での識別は困難である ・黄色粘着トラップで成虫を誘殺し、侵入や増殖の目安にする |

| 主な有効薬剤 | スピノエース顆粒水和剤(5)、アファーム乳剤(6)、カウンター乳剤(15)、トリガード液剤(17)、プレバソンフロアブル5(28)、プレオフロアブル(UN) <天敵・生物農薬> ミドリヒメ※ |

( )内の英数字はIRACコード(同じコードの連用は避ける)、※施設栽培のみ

このページに記載されている情報は、記事執筆時の情報です。

病害虫や雑草に関する最新の情報を知りたい場合は、各都道府県の病害虫防除所などにお問い合わせください。

また農薬の使用に関しては、使用前にラベルをよく読み、ラベルに記載以外の用途に使用しないでください。

病害虫や雑草に関する最新の情報を知りたい場合は、各都道府県の病害虫防除所などにお問い合わせください。

また農薬の使用に関しては、使用前にラベルをよく読み、ラベルに記載以外の用途に使用しないでください。

-scaled.png)