タイアップ

ベテラン農家が選ぶ“高温障害対策+いもち病予防”の一手 白未熟粒が23%減少!

青森県田子町 大村光義さん(59)

01-1-1024x768.jpg)

今後の挑戦を語る大村光義さん(59)

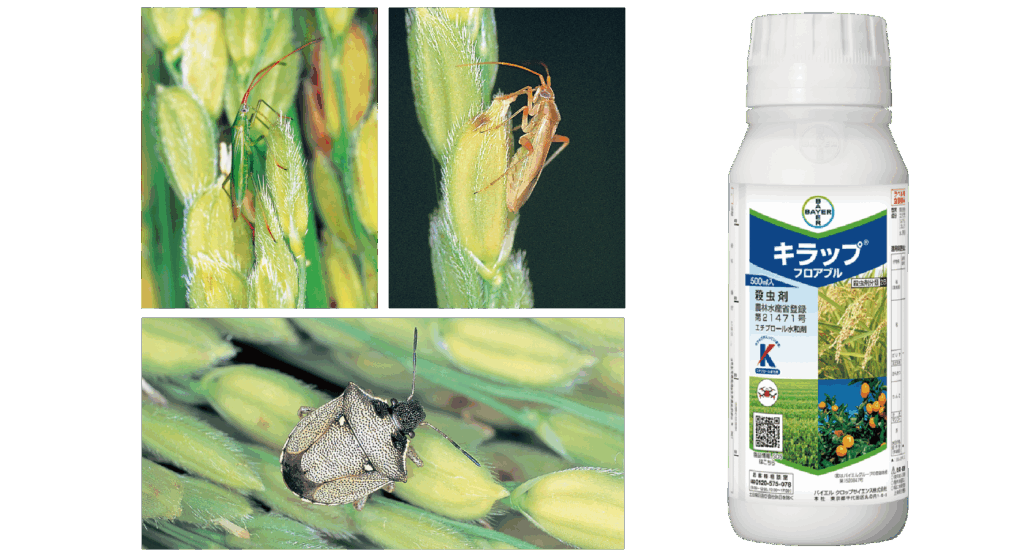

米農家にとって最重要病害であるいもち病。その予防剤として、フジワンは50年の長きにわたり使われていますが、発根促進・登熟歩合向上・高温登熟下における白未熟粒の発生軽減にも登録されていることをご存じでしょうか。青森県田子町で41年間、米一筋で農家を続け、精米所も経営する大村光義さんは、高温障害、いもち病の対策などでフジワンを活用しています。

高温障害の軽減に手ごたえ

青森県では高温の影響で2023年産米の1等米比率が71%と、例年より低くなりました。そこでJA全農あおもりは、昨年7月に青森県内の9圃場(ほじょう)でフジワンの散布試験を行いました。

この試験圃場の1つが、大村さんの圃場です。大村さんは移植とドローン直播(ちょくは)で35㌶を栽培管理しています。

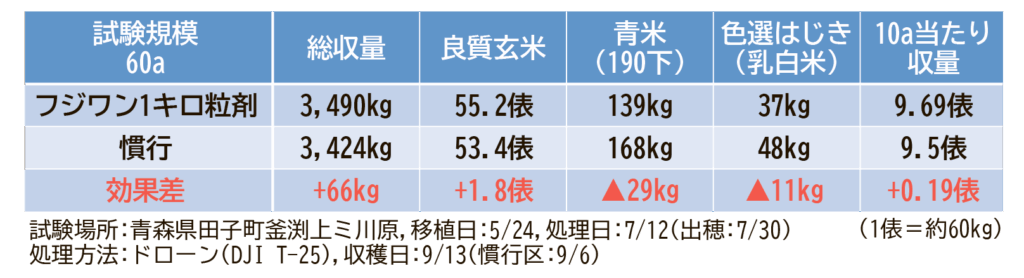

試験圃場2カ所で、25㌃と15㌃の合計40㌃に、「フジワン1キロ粒剤」をドローンで散布しました。処理量は10㌃当たり1㌔です。同じ地区、同じ肥料成分の慣行区と比べ、どれくらい高温障害(白未熟粒)が減ったか試験しました。

収穫後、大村さんの精米所の色彩選別機で乳白色米の重量を確認したところ、フジワン処理区では慣行区の48㌔から37㌔と、11㌔(23%)減少し、効果が明確に表れました=表。

高温障害も、いもち病もカバーする「フジワン」シリーズ

大村さんがフジワンを知ったのは30年ほど前。田植え後、根の発育が順調で収量が安定するため、フジワン粒剤を水稲の育苗時期※に使っていました。昨年の試験結果を受け今年は、登熟歩合の向上や高温、白未熟粒への対応のために施用しています。

大村さんは、十数年前にいもち病が多発した時の苦い経験があります。穂いもちにかかると、もみすり時、白く細く硬い「死に米」になり、収量が大きく落ちてしまいました。

「フジワンは高温障害だけでなく、いもち病にも効果があるので、散布しておくと安心して栽培できる。今後も使っていく」と大村さんは話します。

※今回、試験事例を紹介している「フジワン1キロ粒剤」には「根の伸長および発根促進」の登録はございません。「フジワン粒剤」をご確認ください。

試験圃場でドローン散布したフジワン1キロ粒剤

収量確保の「お守り」

今年は品種「まっしぐら」を、たん水直播で7.2㌶、ドローンによる散播で行いました。散播すると、どうしても種子の濃淡ができ、厚くまかれたところは稲が密集し風通しが悪く、高温多湿になりがちです。そのため、そこからいもち病が発生するリスクが高まります。

フジワンなら、いもち病に効くうえ、高温が続いても白未熟粒を減らすことができるので、収量と収益が増えます。大村さんは「直播をやる人はフジワンという”お守り”をまいておいた方がいい。フジワンと一緒じゃないと収量が取れない」と地域の米農家に助言しています。

01-1024x768.jpg)

ドローン播種した圃場(7月10日、青森県田子町)

直播で作業時短 規模拡大に挑戦

ドローンでの直播は今年で3年目。1年目でも10㌃当たりの収量が576㌔と、移植と遜色ありませんでした。2年目の去年は528㌔。今年も同程度の収量を見込んでいます。

代かきが終わった日の午後や次の日にも、ドローンで散播して除草剤まで散布できるため、大村さんは「これまで1カ月ほどかかっていた播種から育苗の工程が、わずか30分で終わる」と手応えを感じています。大村さんはこの方法なら収量の確保だけでなく、規模拡大もできると考えます。

田子町では離農が進み、条件不利地では耕作放棄地も発生しています。大村さんはこうした農地を毎年、近隣の農家から4、5㌶ずつ受け入れて管理しており、今後は、たん水だけでなく乾田直播にもチャレンジし、規模拡大を進めたいと考えています。また、2、3年後には法人化し、常時雇用者も少しずつ増やしていくつもりです。

100㌶目標にバトンをつなぐ

大村さんの息子の拓士さん(22)は、青森県営農大学校を卒業し親元就農して今年で2年目です。ドローンの資格も取得し、経営を支えています。

大村さんが管理する田は約140カ所。水管理だけで朝夕、1日6時間ほどかかります。拓士さんにも、少しずつ水管理なども覚えてもらっています。3年以内には、拓士さんに経営継承する予定です。

将来的な目標は、経営面積としては直播を取り入れ100㌶以上を目指し、継承して、お守り「フジワン」と共にさらなる規模拡大を図っていきます。

👉 より詳しい製品情報などは下記をご覧ください。

<制作>日本農業新聞 メディアプロモーション部

次の記事はありません