病害虫メモ

トビイロウンカ

坪枯れの被害(2020年9月熊本県内)

| 名前 | トビイロウンカ |

| 分布 | 九州・中四国・東海・近畿地域 |

| 対象作物 | 水稲 |

| 防除方法 | 育苗箱施用剤の効果が低下した後の8月上中旬の本田防除を適期に行うことが重要である。 防除適期は各県の病害虫防除所から出される情報を参考にする。 |

| 効果のある薬剤 | 三位東圧 アルバタリン 顆粒水溶剤 粒剤/粉剤DL、スクールメイト液剤10、総合基幹殺虫剤 トレボン 粉剤DL・乳剤・エアー・スカイMC、エクシード粉剤DL 水稲用殺虫剤、エクシードフロアブル 水稲用殺虫剤、殺虫剤 オーケストラフロアブル(ウンカ類) |

| その他 | 8月下旬以降に高温が続くと発生が急増することがあるので注意する。 |

もっと詳しく

海外飛来性害虫・先端防除技術グループ グループ長 真田 幸代

発生動向

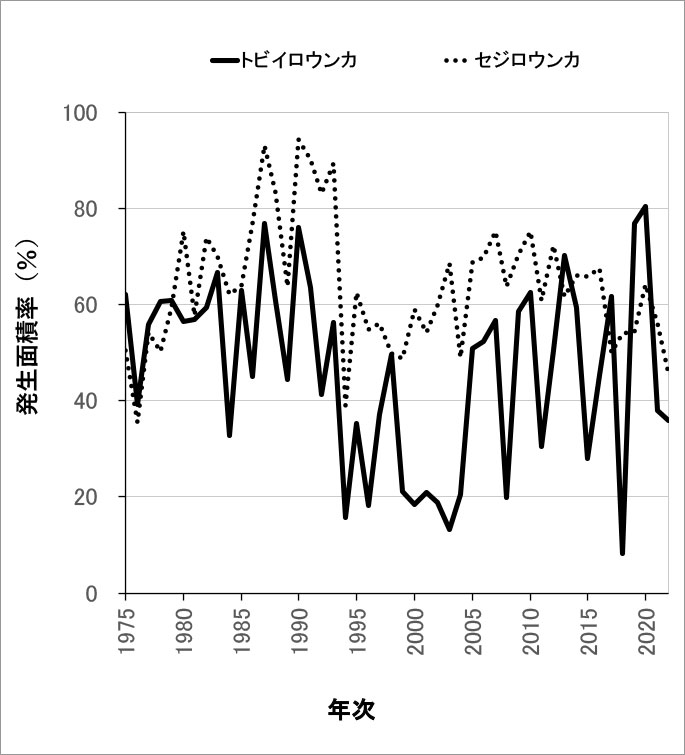

図(左)に、トビイロウンカの九州・中四国・東海・近畿地域における発生面積率(被害面積率ではないことに留意)の1990年以降の推移を示した。年変動が大きいものの、本種の発生は2005年以降増加傾向にある。特に2020年は、最近20年間で最も多い発生となった。一方、昨年は飛来量が平年並で、栽培後期の急激な増殖もなかったことから、九州全域で平年並みか、やや少発生となった。しかし、本種の発生は年変動が大きく、予測が難しいことから、今年も各県の病害虫防除所が発表する発生情報などをもとに、早めの対策を心がける。

発生面積率(左図)の年次変動

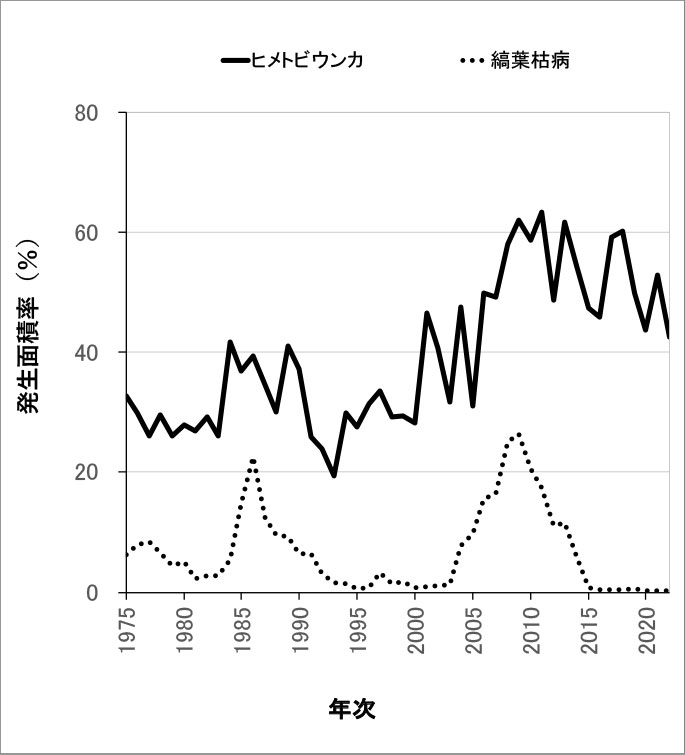

発生面積率(右図)の年次変動

(JPP-NETのデータから作図:2022年データは2023年7月1日現在速報値を含む)

飛来状況

トビイロウンカは冬に稲がなくなる日本では越冬できない。冬に稲があるベトナム北部・中部で越冬したトビイロウンカは、春先中国南部に移動して1、2世代増殖し、毎年梅雨の時期に梅雨前線に沿って吹く強い南西風(下層ジェット気流)に乗って日本に飛来する。

ウンカ類の飛来量は、飛来源での発生量と梅雨時期の気象条件によって大きく変動する。中国南部の今年の早稲作でのウンカ類の発生量は、昨年と概ね同程度であるが、一部地域で多発生となっている。今年の梅雨入りは、九州北部は5月29日頃、南部は5月30日頃で、北部で平年に比べ7日早く、南部では平年並みであった。ウンカ類の飛来状況については、九州地域で6月下旬にトビイロウンカの初誘殺があり、その後、6月下旬まで複数回の飛来があった。今後も梅雨前線が活発化すると、ウンカ類が飛来してくることがある。

トビイロウンカと坪枯れ

トビイロウンカの飛来数は通常稲数百株に1、2匹程度と非常に少ないが、水田内で2、3世代増殖を繰り返し、収穫期頃には1株あたり数百匹にもなることがあり(=写真1)、吸汁で稲が枯死する「坪枯れ」被害を引き起こす(=写真2)。今年は早い時期から飛来があったことから、早植え水稲でも本種の発生に注意する。また、本種が多飛来した時や飛来時期が遅い時には、育苗箱施用剤の効果が低下した後の8月上中旬の本田防除を適期に行うことが重要である。防除適期は各県の病害虫防除所から出される情報を参考にする。8月下旬以降に高温が続くと発生が急増することがあるので特に注意する。本種は05年以降、一部の薬剤に対して感受性が低下(薬剤が効きにくい)しているため、病害虫防除所が発表する防除技術情報などを参考にし、効果の高い薬剤を使用する。

前の記事はありません